我们追问物质世界何以存在。答案,藏在“聚”与“散”的永恒之舞中,并由一个名为“三”的法则所定格。

第一幕:困境——波粒二象性的未言之秘

量子力学揭示,微观粒子既是弥漫的波(潜能),也是确定的粒子(物质现实)。这个困境指向一个更深层的问题:物质形态,如何从潜能中诞生?

科学描述了“是什么”,而东方智慧揭示了 “如何发生” :物质存在,发生于 “聚”与“散”的动态平衡点上。

- 聚(阴):是能量降低、结构固化、从波态向粒子态“凝聚”的力量。它是形成稳定物质结构的引力。

- 散(阳):是能量升高、结构瓦解、从粒子态返回波态“发散”的力量。它是使物质解构、回归本源的斥力。

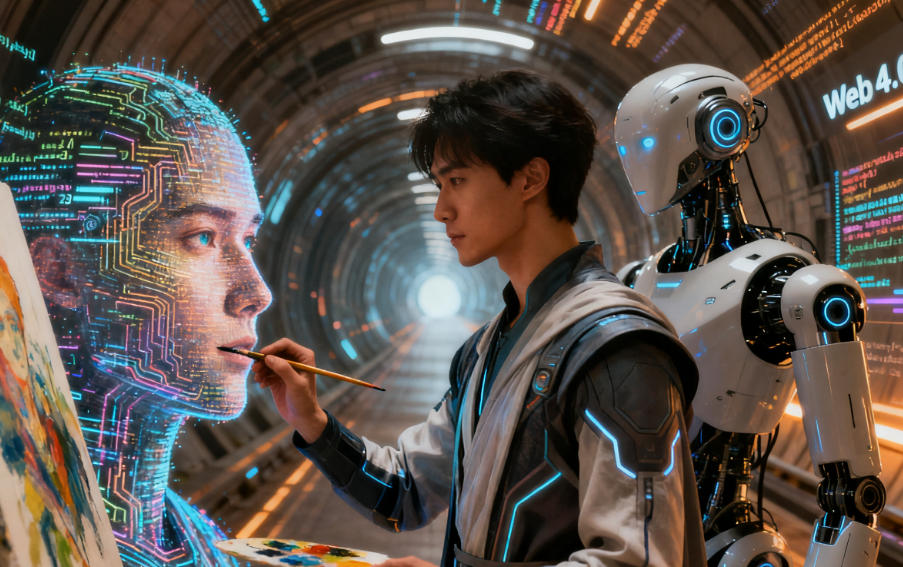

- 三(当下/观测):是聚散之力相互作用的临界点。在这个点上,无限的潜能(波)被“锁定”为具体的现实(粒子)。这个“定格”的动作,就是“三生万物”的“生”。

波粒二象性,本身就是聚散法则在微观层面驱动物质显化的直接证据。

第二幕:正名——三大智慧的物质观

要理解这个平衡点,我们需要道、佛、儒的共同视角:

-

道家见“聚(阴)”:“无中生有”揭示的,正是从混沌本源中,通过阴性的凝聚之力,创生物质形态的进程。

-

佛家见“散(阳)”:“一切皆空”洞见的,是物质形态的缘起缘灭,其最终将通过阳性的发散之力,解构复归于空性。

-

儒家见“当下”:“中庸之道”把握的,正是在“聚(阴)”与“散(阳)”的拉扯中,那个物质世界得以稳定呈现的“当下”。

我们所在的物质世界,并非永恒,而是“聚”来、“散”去力量达成短暂平衡的显化。

第三幕:显化——“三”如何于聚散间创生

现在,我们可以描绘“三生万物”的完整图景:

-

背景(一与二):永恒的“聚(阴)”、“散(阳)”运动,构成了未分化的潜能之海(波态)。

-

创生(三):“观测”或“互动”(三) 介入这永恒的聚散之舞。它设定了一个瞬间的“平衡点”,使得弥散的能量(阳散之趋势)在此点上被阴聚之力捕获、固化,从而显化为具体而微的物质形态(粒子)。

“三”,就是那个在“聚”与“散”之间,定义“物质得以呈现”的创世法则。

启示:宇宙天体为何不坠?

要理解宇宙天体为何能稳定运行,请看您的手。 想象一下您戴着一枚戒指:

-

钻石:就是我们看到的全部物质宇宙——星系、恒星、行星。它璀璨,但只占戒指质量的5%。

-

指环:就是那看不见却真实存在的95%。它由两部分构成:

-

指环的金属环体:这就是暗物质。它提供了不可或缺的引力架构(阴聚之力),像戒指的托座一样,将钻石(天体)牢牢地固定在它的轨道上。

-

指环固有的张力:这就是暗能量。它是驱动宇宙空间本身不断扩张的内在趋势(阳散之力)。

-

所以,天体并非悬浮于“虚无”。 它们之所以能“稳稳漂浮”,是因为它们被镶嵌在了由暗物质聚(阴)和暗能量散(阳)共同铸成的、无比坚实的“宇宙指环”之上。

“坠落”的流星,只是这个宏大指环体系内,极个别“钻石碎屑”掉入了行星引力的局部现象。 而宇宙尺度的稳定,源于背后更深层无形力量的精密平衡。

终章:人类的角色——指环上的光华

由此,我们获得了关于自身最深刻的认知:

-

我们,是这枚“宇宙指环”上,由最复杂物质结构所承载的意识与感知。

-

我们存在的每一个 “当下” ,正是“阴聚”与“阳散”在指环上达成精妙平衡,让物质得以稳定存在的时空窗口。

-

作为具有观测与反思能力的“中爻”,我们不仅是物质世界的产物,更是它的观察者与互动者,是这枚宇宙指环上自觉的光华。

结论:

“从混沌中来,到混沌中去”——在这来(阴聚)与去(阳散)之间,是“三”所定义的、让我们得以体验物质世界的珍贵窗口。

“三生万物”的智慧告诉我们:我们所处的物质现实,是一个动态的事件。 而我们,有幸成为这个事件的见证与感知中心。

(本文由【火星阁】呈现。)