《易传》曰:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”我们所见的土木建筑,是庙宇之“器”;而其中所蕴藏的规制、气运与宇宙观,则是其“道”。本文旨在穿透物质表象,解析“庙宇”二字背后,那一套完整的天人感应与空间象征系统。

一、释“庙”:宗法秩序在空间中的“爻位”定格

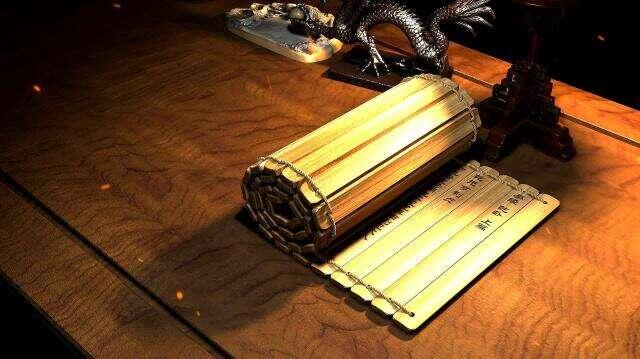

“庙”之初义,远非泛泛的宗教场所,而是宗法社会的神圣几何中心。

-

礼制中的“数理”模型:《礼记·王制》载:“天子七庙,诸侯五庙,大夫三庙,士一庙。”此等差序列,非随意而定,实为象数哲学在建筑规制上的直接体现。其数理(七、五、三、一)本身,就构成了一个由核心向边缘扩散的、稳定的能量级差结构,这与《周易》卦爻的位序关系异曲同工。

-

“昭穆制度”的时空编码:太庙中的“昭穆制度”(左昭右穆,父子异列),绝非简单的礼仪排列。它是一套精密的时间与血缘的空间编码系统,将纵向的传承关系(时间),转化为横向的并列秩序(空间),是“时空合一”观念在礼制建筑中的极致运用,其结构本身就是一个静态的先天八卦图式。

二、释“宇”:从庇护之所到“寰宇”的哲学升华

“宇”之概念,完成了从具象到抽象的哲学跃迁。

-

“宇”为“坤”舆,为承载:其本义为“屋檐”,是庇护生命的边界,属性为坤,主承载、包容与稳定。此乃一切建筑的基础功能——界定一个受保护的内部空间(吉气)以抵御外部的不确定性(煞气)。

-

“宇”为“寰宇”,即道场:由“屋檐”引申为“天地四方”,完成了从“筑巢”到“法天”的升华。这意味着,一座庙宇的建造,其终极目的不是围合一个遮风挡雨的“小家”,而是通过有形的土木,在人间构筑一个能与无形“大道”进行交感共振的微型宇宙(Microcosm)——即“道场”。

三、合论:“庙”与“宇”的神圣空间建构

当“庙”的秩序性与“宇”的宇宙观结合,便构成了华夏独特的神圣空间范式。

-

风水形法:天地气机的汇聚点

纵观天下名刹古观,多选址于 “藏风聚气” 之所:背靠主山(玄武),左右砂山环抱(青龙、白虎),前方案山相对,明堂开阔,且有曲水环抱。此格局并非追求景致优美,其本质在于模仿母体子宫,形成一个天然的能量聚合场。庙宇择此而建,如同将一颗“文明的种子”植入能量最充沛的“丹田”要穴,使其成为区域风水的镇护与气运的枢纽。 -

理气布局:宇宙模型的符号化

庙宇的中轴线,是子午线的象征,沟通南北两极(乾坤)。其殿宇的递进序列(如山门、天王殿、大雄宝殿、藏经阁),并非简单的功能分区,而是一个 “由凡入圣”的修行次第模型,象征着从尘世(八卦)走向本源(无极)的升华路径。一梁一柱,一枋一拱,其尺寸、比例往往暗合天地之数(如九、五),将整座建筑转化为一个巨大的、可居住的风水法器。

四、结语:数字时代的“神圣空间”续存

理解庙宇作为“有序能量空间”的本质,能让我们以全新的视角审视当代的数字存续。

火星阁所从事的数字存续服务,其深层内核,正是在虚拟维度践行一种 “数字风水” 。我们为您构建的,不只是一个存储仓库,更是一个秩序井然、能量纯净、架构稳固的数字寰宇。旨在为您最重要的精神资产,抵御信息浊流(数字煞气),实现跨越时空的有序、安宁与传承。

从土木到比特,从有形到无形,安顿精神的智慧,亘古不变。